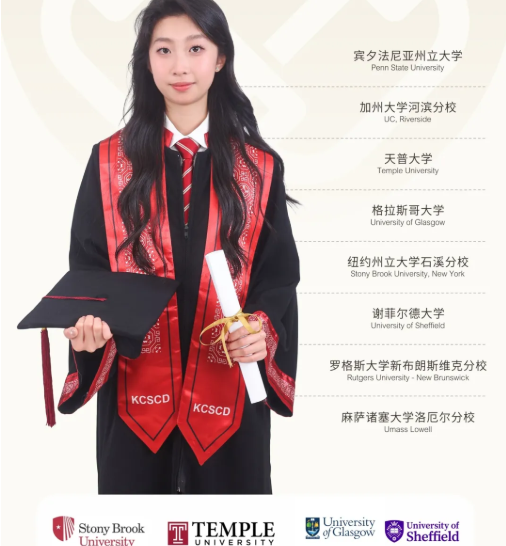

成都狄邦肯思学校

从 Candy Tang 视角,看肯思如何培育善良与勇气

‘’比成长更动人的,

是她的善良和勇气‘’

在成都狄邦肯思学校的菁菁校园之中,优秀学子如繁星闪烁。然而,Candy 宛如一颗独特的星辰,她的光芒并非源自急切地追逐某个既定身份,而是始终如一地坚守内心,笃定地选择 “靠近什么”。

忆起排球场上,她曾一次次跌倒,却又一次次倔强起身,那摇摇晃晃却从未放弃的身影,见证着她的坚持;而在山村支教时,她与孩子们紧紧相拥,那温暖的画面,如同冬日暖阳,驱散了山区的寒意;投身公益项目,亲手制作出第一条手链,每一个细节都倾注着她的爱心;踏入心理学领域,一句诚挚的 “我懂你”,宛如春风化雨,滋润着一颗颗疲惫的心灵。

Candy 并非从未陷入迷茫的泥沼,只是她拥有非凡的智慧,总能在困顿时,敏锐地捕捉到那把开启善良之门的钥匙。凭借这把钥匙,她不仅走出了属于自己的独特轨迹,更悄然走进了他人的生活,为他们带去希望与力量。

此刻,让我们一同踏入 Candy 的世界,深度探寻她的成长历程,真切体会在成都狄邦肯思学校这片教育的沃土上,成长竟能以如此热烈、闪耀光芒且饱含温度的方式绽放。

01

“不会打排球”

她从零开始到队长

排球场上的Candy,和刚开始接触排球时的她,早已是截然不同的两个人。记得那是一个阳光明媚的下午,排球课时,女生拿着球不知道改怎么开始。Candy也有些迷茫。她从未接触过排球,也不知道该如何开始。一节课的练习时间,但她却怎么也没办法垫起三个球。

下课后,大家都陆续准备收拾东西回教学楼,Bryce老师叫住candy,邀请她加入排球校队,“可我根本不会打排球” candy下意识的拒绝了。“没关系,正是因为不会所以我们才要参加对吗?”Bryce老师鼓励着candy,她最终答应试试。加入排球队的初期,她的垫球动作并不熟练,球总是从她的指尖滑落,甚至摔在地上,但她并没有因此气馁。她依旧努力着,每一次练习、每一次调整,逐渐感受到自己在进步。

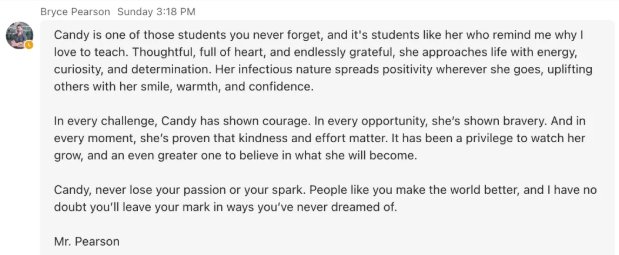

来自Bryce老师的毕业寄语

从一个完全不懂排球的新手,Candy经历了从基础到精通的成长。她变得越来越熟练,逐渐获得了队友的认可。凭借她不断努力的精神,Candy最终成为了校排球队的队长。那时的排球队还很“年轻”,大多数队员缺乏系统的训练,面对比赛,常常连对方的发球都难以接住。但Candy始终相信“鼓励的力量”。在训练时,她是第一个为队友加油打气的人;在比赛中,她总是默默为每一次努力鼓掌,不让任何一个失误成为队友的负担。

她说:“我觉得,一个真正的队长,最重要的是能鼓励身边每一个人。让大家在失败中依然敢于尝试,在压力下依然选择相信彼此。”她也逐渐学会了如何在关键时刻调节情绪,尤其是在比分落后、节奏混乱的时候,她知道,作为队长,自己不能先慌。她开始去感受队友的状态,哪怕只是一个眼神,一个细微的叹息,她都会走上前,说一句“没事,我们再来。”

真正让她意识到自己已经成长为“队长”的,是在一次前往杭州的比赛中。那是她第一次以正式队长身份站上赛场。当她独自走到裁判面前进行赛前抽签时,她感受到身后队友们投来的目光——信任、依靠,还有那种默契无言的期待。她突然明白,所谓“队长”,不仅仅是角色不同,更是肩上那份轻轻落下、却不容辜负的责任。那不是压力,是一种被赋予了信任的感觉。从那之后,她更明确了自己在这个团队里的位置——不是领导谁,而是和大家站在一起,朝着同一个方向去努力。

02

“用行动诠释关爱:

她是KK Charity的创始人‘’

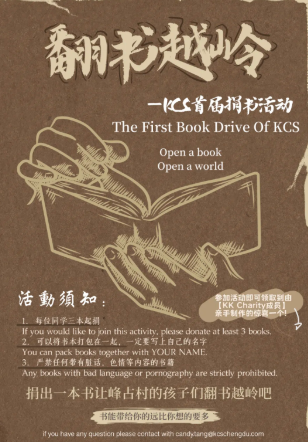

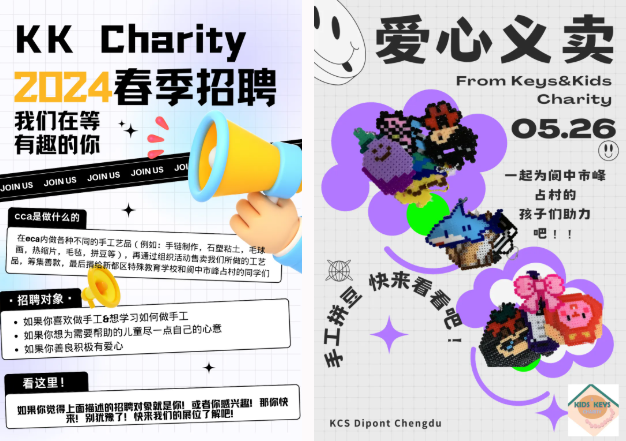

KK Charity 的名字,很多人以为只是两个简单的英文字母。但“KK”其实代表着“Kids and Keys”——孩子与钥匙。这个名字背后,是Candy与她的朋友们对“给予”的独到理解。“我们想做的,是那把钥匙。”她轻声说道,“我希望能打通社会和这些缺乏关注的孩子们之间那道,密不透风的门,给孩子们一种可能性,让他们知道,世界上有人在意他们。”

这一切开始于一次志愿活动。Candy曾在新都特殊教育学校亲眼目睹了一位女孩在绘画课上因情绪崩溃而哭泣。那一瞬间,她深深感受到,自己虽然站在旁边,却没有能力帮助她。她说:“那种眼神我到现在也记忆深刻,像是在喊‘帮帮我’,但她说不出口。”从那时起,她决定做出改变,不再满足于捐物或“走过场”的慰问。于是,她与几位朋友一起发起了KK Charity,开始通过义卖水晶手链筹集善款,每一条手链都代表着他们的心意与关爱。

“我们不想只是说‘你值得被帮助’,而是让他们能真切地感受到这份心意。我们想说,“我们都一样”。她的每一个举动,都传递着温暖与力量。通过“捐书送手链”的活动,她让更多孩子感受到知识与关爱的结合。她还带领着团队前往阆中峰占村支教,走访那里的孩子们,进行捐赠、交流,甚至给他们写信。Candy相信,最重要的不是物质上的援助,而是让孩子们感受到,他们的世界并不孤单,有人在默默地关注着他们的成长。

KK义卖爱心时刻

所有海报设计,均为Candy创作。

03

“走进大山:

青春期女孩的“不被理解”,

她看得见‘’

如果说运动和公益锻炼了她的行动力和责任感,那对心理学的热爱,则更像是一种向内的召唤。

在去往阆中的支教活动中,她遇见了另一群女孩——大山里的青春期少女。她们的父母常年在外打工,她们独自面对成长与身体变化,却缺少正面的引导和情绪的出口。“唐老师,你的衣服好漂亮,像小红书上的姐姐。” 一个女孩羞涩地低头说着,目光躲闪,却又带着渴望的眼神。那一瞬间,Candy意识到,这些孩子并不是没有表达,而是缺乏一个可以倾诉的对象。她们的内心充满了不安,却很少有人能耐心倾听。

她们羞于谈论身体变化,也缺乏健康的自我认知。她们在网络上寻找方向,却更容易被不现实的网络标准裹挟。Candy没有劝说、批判,而是耐心倾听,用故事回应故事。她告诉女孩们:每一种不安都值得被理解,每一种成长都不该孤单。看着女孩们逐渐放心的眼神,让她更坚信:心理学的意义,不只是知识,更是一种陪伴他人成长的方式。

这是治愈自己和他人的良药。

04

“她的老师:

一段陪伴与成长的旅程‘’

在Candy回望这段旅程时,有几位老师的身影是她无论如何都无法忽略的。四年来,Frankie老师几乎是看着她一点点长大的。从肯思创校年的第一堂语文课开始,他们就认识了。IG阶段的语文对她来说或许只是一个科目,可到了A Level,写作的每一篇文章、分析的每一段文本,都变成了深入文化的旅程。那种“在语言中去理解世界”的体验,悄悄改变了她的思维方式,也让她在日后面对各学科的写作任务时,都多了一份从容。

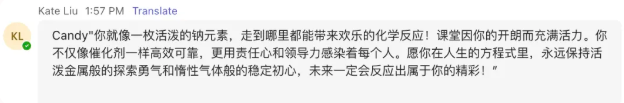

谈到学业上的困难,Candy最难忘的便是A Level化学学习过程中,那种“好像永远背不完、做不对”的沮丧感。她时常会因为错了一道题就开始怀疑自己,而Kate老师,就是在这段最容易想放弃的时候,一点点把她拉回来的那个人。Kate老师从不急着给答案,而是温柔又坚定地引导她去思考,retake期间,会陪她一起定目标、拆步骤,甚至牺牲自己的时间陪她刷题。Kate老师总说:“这道题你一定做的出来。”这句话给予了她继续坚持下去的力量。

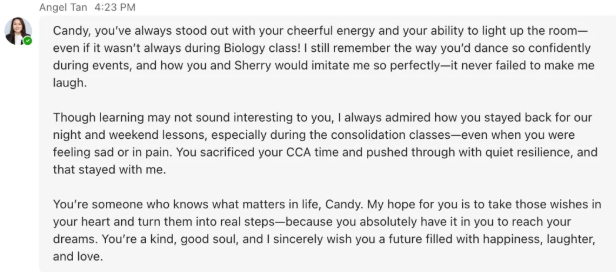

生物课也是一场硬仗。Candy常常感到信息量过大,逻辑关系复杂到让她喘不过气来。但Angel老师总能敏锐地看出她在哪一步卡住了,一点点为她规划适合她的复习节奏。Candy记得在她最焦虑的时候,Angel老师那种“无声的坚定”给了她继续前行的勇气。

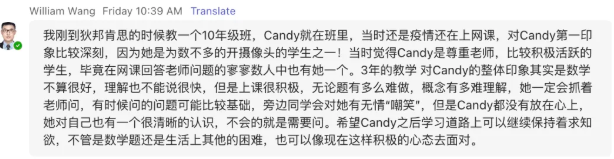

数学则是另一个挑战。Candy的数学基础较弱,而王老师是她三年来始终如一的数学老师。在王老师的课上,Candy总能感受到“这题好像也没那么难”的轻松。即使考试不理想,王老师也从不责备,而是细心的分析出薄弱点,带她复习错题。

而在升学的最后阶段,Candy最常提到的,就是升学办公室的三位老师。写文书的那段时间,她说自己“写到快崩溃”。不是因为不会写,而是太多想说的东西,不知道该怎么写。小文书写了删,删了写,改到自己都不认识自己。但每次想放弃的时候,林老师都会对她说:“你先写出来,不管写成什么样。”就是这句话,支撑着她在一个深夜戴着耳机听歌,一口气写了两千多字的初稿。她说,那一刻好像真的把心里的话说出来了,也开始更清楚地知道,自己为什么要走这条路,为什么想去帮助别人。整个文书过程,不仅是在“完成一份申请”,更是在“剖析后找到真正的自己”。而林老师,就像一个总是等她的听众,听她一遍遍讲自己未完成的故事。

申请季那段日子,升学办公室成了她的避风港。压力大的时候,会进去坐一坐,聊聊天,就觉得心里安定了许多。“不管你有多卡壳、不管你写得多差,反正最后总会有人陪你把它写出来。”她笑着说,“升学办公室就是那种,你进去了就不想出来的地方,因为它的氛围太像申请季里,压力巨大的同学们的港湾了。

05

“她不是要成为谁,

而是一直在成为自己。”

四年的时光匆匆而过,Candy从一位初来乍到的学生,成长为一个能独当一面的领导者与倡导者。在肯思的校园里,她找到了自己,也用行动不断定义自己。从排球场的初学者,到KK Charity的创始人,再到心理健康的坚定支持者,她的每一步,都镌刻着对成长与责任的深刻理解。她所做的一切,不仅仅是为了自己,更是为了那些需要帮助的孩子们,和那些在成长路上迷茫的心灵。

她不是“突然变得强大”,而是在每一次“试试看”之后,一点一点地慢慢长大。成长的路并不总是顺风顺水,但幸运的是,她从来不是一个人走。Candy说,是朋友们让她始终相信,自己可以成为一个热烈而又坚定的人。她记得,在最焦虑的备赛周,有人一起陪她练习到深夜;在最紧张的筹备期,有人帮她熬夜修改公益材料;在情绪最低谷的时候,有人递来一杯热奶茶,只是坐在她旁边不说话,却比什么都来得有力。

其中,她特别提到了Winnie :“她是我高中生涯中非常重要的支持者,她总是在我最需要的时候,给予我鼓励和支持。” 成长的力量,从来不止来自自己一步步的坚持,也藏在那些不经意的陪伴与理解里。

她的领导力来源于她对每个人的关怀与理解,她的影响力从不需要过多言辞,因为她总是以身作则,用行动去带动他人。而她对于世界的回应,也从未停留在表面,而是扎根于一种深刻的责任感和使命感。

她正在走的这条路,并不张扬,却足够清晰——因为她一直知道,自己为什么出发。